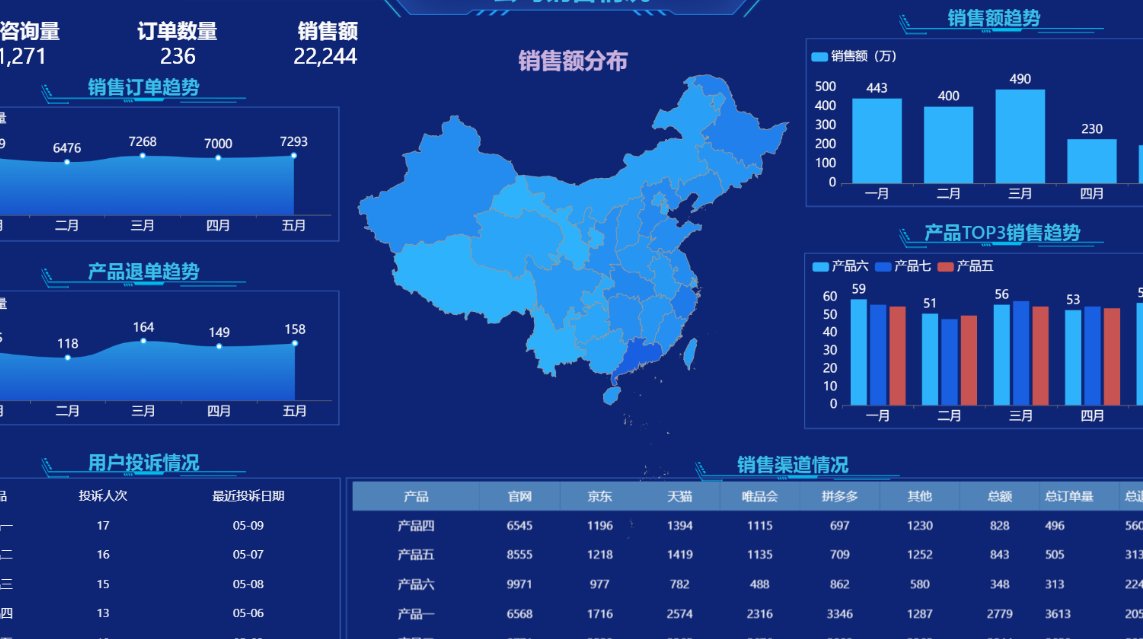

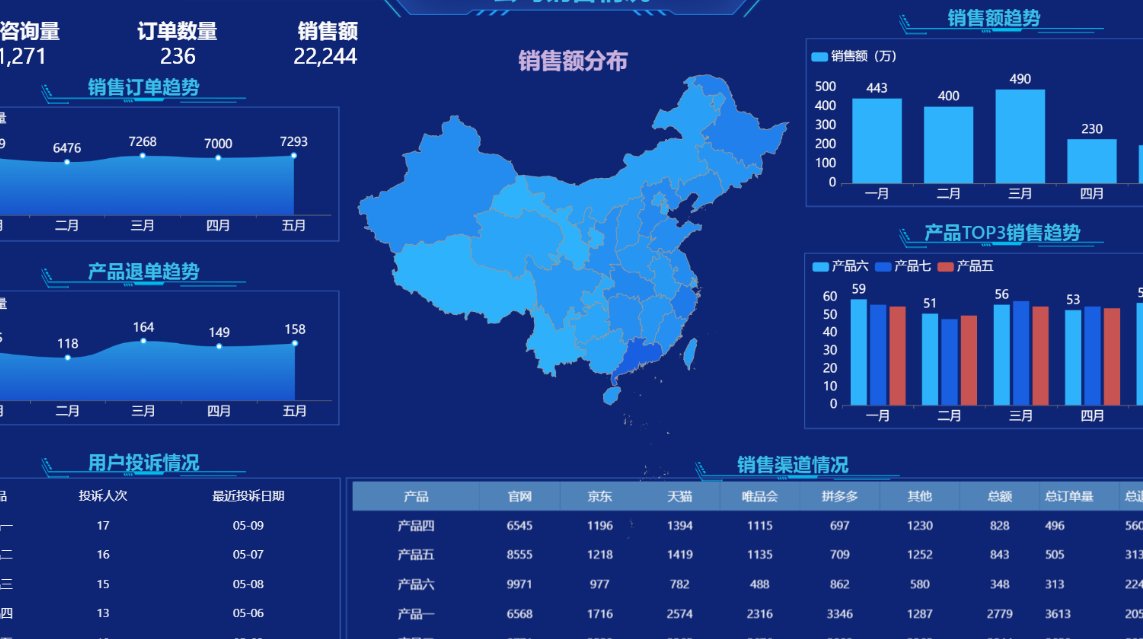

📊 数据可视化功能:让枯燥数据变 “吸睛” 利器

做公众号运营的都懂,数据展示是个老大难。一堆数字堆在文章里,读者扫两眼就没耐心了。i 排版互动工具在这方面确实有两把刷子,它的可视化功能不是简单把数据做成静态图表,而是能让数据 “动” 起来,还能和读者互动。

你试试在文章里插个动态柱状图。比如展示不同产品的月度销量,读者点一下某个产品,柱子会自动高亮,旁边还能弹出详细的销售备注。之前我们团队推新品,用这个功能做了篇推文,比之前用静态图的打开停留时间多了 40%。这就是互动感带来的差别,读者不再是被动看,而是主动参与进来。

还有它的热力图功能挺绝。我们做用户地域分布分析时,把数据导进去,生成的中国地图会根据用户密度变色,鼠标移到某个省份,还能显示具体城市的用户占比。粉丝群里好多人说 “第一次直观看到我们的读者分布”,这种新鲜感很容易让人记住你的内容。

数据更新也不用重新做图。后台改好数据源,文章里的图表会自动同步。上个月我们发了季度报告,后来发现某个数据算错了,在工具里改完,已经推送的文章直接更正,不用删文重发,这点对运营来说太友好了,省了不少麻烦。

📝 用户调研模块:把问卷藏进文章里的巧思

公众号做用户调研,以前要么放个外部问卷链接,读者点进去跳转半天,要么直接在文末留言收集,乱糟糟的不好统计。i 排版的调研模块把问卷和文章融在一起,体验顺畅多了。

它的单选框和多选题能嵌在段落中间。写推文时,分析到某个观点,比如 “大家更倾向周几更新内容”,紧接着就能插入选项,读者看完直接选,不用翻到文末。我们测试过,这种嵌入式问卷的回收率比传统文末问卷高 3 倍。读者注意力还在内容上,顺手就填了,没那么多心理负担。

矩阵评分题也很好用。想知道读者对内容质量、更新频率、互动活动的满意度?做个 1 - 5 分的矩阵题,一目了然。数据后台能自动生成平均分和占比分析,不用自己再 Excel 拉表计算。上周我们用这个功能调研发文时间,发现 90 后读者更爱晚上 8 点看,而 70 后更喜欢早上 7 点,这些细节靠猜是猜不出来的。

最有意思的是它的 “观点接龙” 功能。设置一个开放性问题,读者输入的答案会实时显示在文章里(可以设置审核后显示)。我们做过一次 “你最想我们聊什么话题” 的接龙,读者看到别人的想法,会激发更多灵感,最后收集到的建议比平时多了一倍。这种 UGC 互动还能增加读者粘性,谁不想自己的留言被更多人看到呢。

🎨 排版适配:让互动元素不破坏阅读美感

加了这么多互动元素,排版要是乱了就白费功夫。i 排版在这方面考虑得挺细,所有可视化图表和调研组件都能和文章样式无缝衔接。

字体和配色能跟着公众号的整体风格走。我们公众号用的是深蓝色调,生成的图表自动匹配这个色系,连按钮的圆角弧度都和文章里的卡片一致。读者不会觉得突然冒出来个格格不入的东西,阅读体验很连贯。

响应式设计做得不错。在电脑上看是横向排列的多选项,到了手机上会自动变成纵向排列,按钮也变大,方便手指点击。之前用别的工具做过类似的,手机上选项挤在一起,读者反馈 “点不准”,这个问题在 i 排版上没出现过。

还能调整互动元素的出现时机。重要的数据图表可以设置成 “滑动到此处才加载”,避免一打开文章就加载太多内容,拖慢速度。我们做过长文测评,把关键数据图设置成滚动显示,读者往下翻的动力更足,完读率提升了 25%。

🔄 数据联动:让内容和用户行为形成闭环

光有互动还不够,能把数据用起来才是真本事。i 排版的后台能把可视化数据和调研结果关联起来,形成完整的用户画像。

比如某篇推文里,读者看了产品销量数据,又在调研里选了 “对 A 产品感兴趣”,后台会自动把这两个行为绑定。我们能看到 “关注 A 产品的读者更在意哪个地区的销量”,这些交叉分析对后续选题太有用了。上个月根据这个数据,我们针对华东地区读者做了 A 产品的专场推文,转化率比平均水平高 15%。

它还能追踪每个互动元素的点击数据。哪个图表被查看最多,哪个问题读者参与度最高,后台都有记录。我们发现关于 “内容更新频率” 的问题总是最火,就专门做了一期调整更新计划的说明,粉丝反馈 “感觉被重视了”。这些数据就像读者在无声地告诉我们他们关心什么,顺着这个方向做内容,肯定没错。

导出的数据格式也很友好。Excel、CSV、PDF 都能下,直接导进公司的数据分析系统,不用再手动整理。对我们这种需要给领导做汇报的运营来说,省了大把整理数据的时间,能把精力放在分析和执行上。

💡 实操小贴士:这些细节让效果翻倍

用了大半年,摸出些小技巧,能让互动效果更好。先说数据可视化,别贪多,一篇文章放 2 - 3 个图表就行,太多了读者会眼花缭乱。我们试过一篇放了 5 个图,结果完读率掉了 18%,后来精简到 2 个,重点更突出,效果反而更好。

做调研时,问题要具体。别问 “你喜欢我们的内容吗”,改成 “你觉得我们的内容最需要改进的是(可多选)”,选项列清楚 “深度不够”“案例太少”“排版乱”。模糊的问题只能收到模糊的答案,具体的选项才能拿到有价值的反馈。

发布前一定要在不同设备上测试。手机、平板、电脑都看看,确保图表加载正常,按钮能点。上次同事没测试,发出去发现安卓手机看不到某个图表,紧急修改时已经过了最佳传播期,挺可惜的。细节决定成败,这话在运营里永远没错。

最后提醒下,互动数据要及时用。调研结果出来,最好一周内就在推文中回应,比如 “上次大家说想看职场干货,这就安排上”。读者看到自己的反馈有了结果,会更愿意参与下次互动,形成良性循环。我们坚持这么做,粉丝的主动互动率三个月涨了 27%。