📊AI 检测工具的现状与误判根源

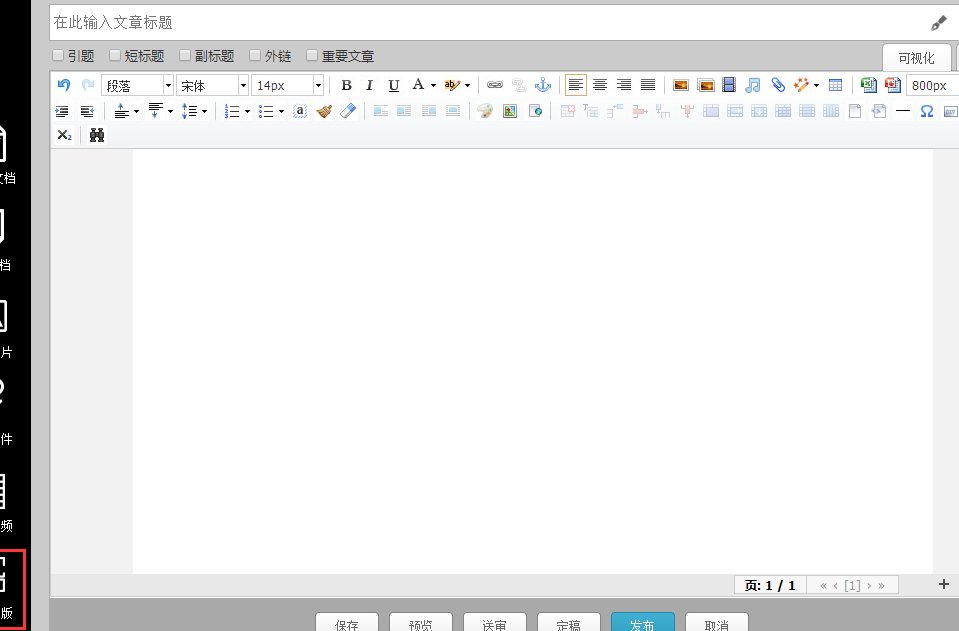

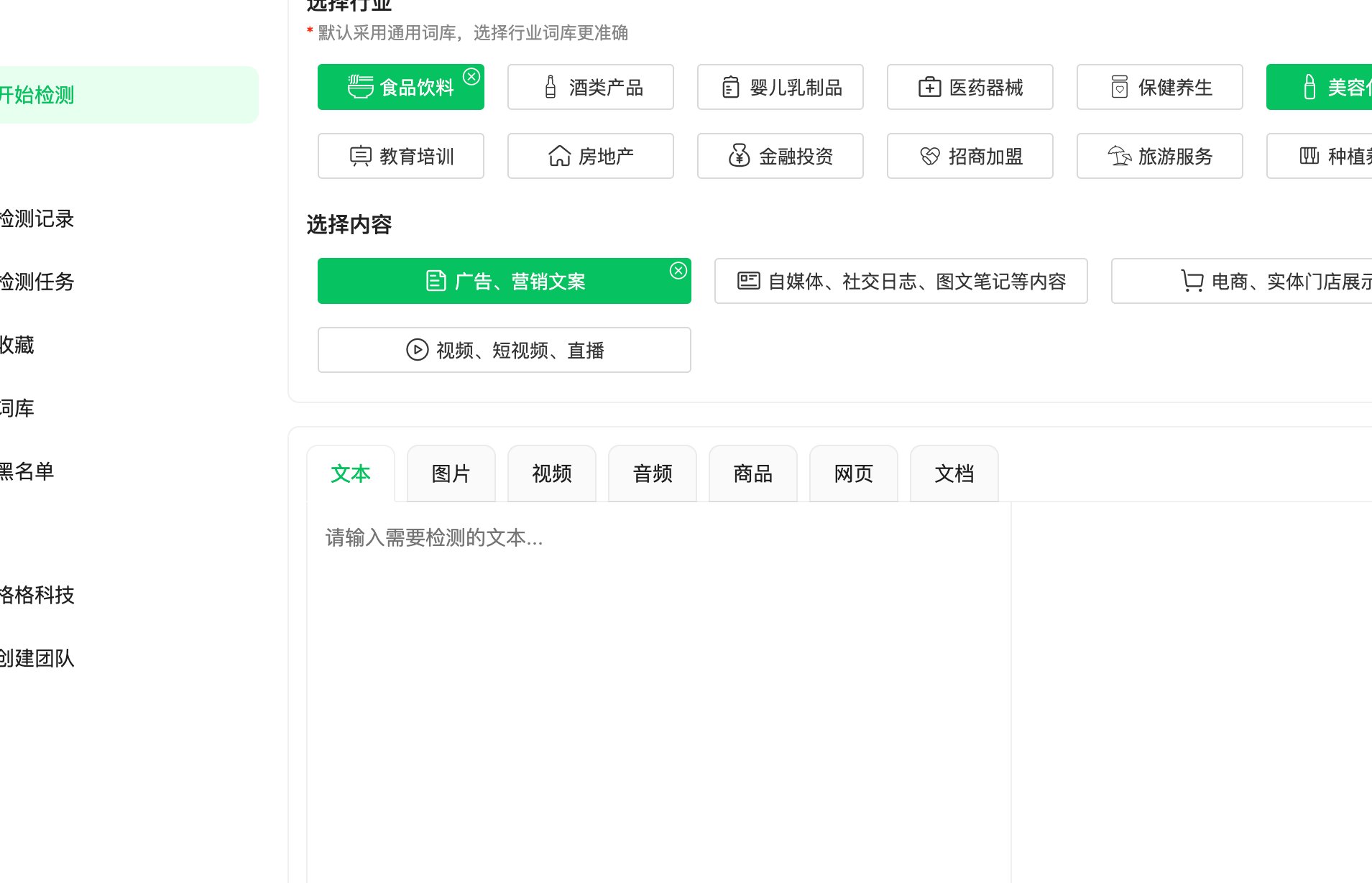

现在市面上的 AI 检测工具就像一群嗅觉各异的猎犬,有的对特定句式特别敏感,有的则执着于词汇频率。朱雀 AI 作为其中比较知名的一款,最近在自媒体圈子里讨论度很高。不少创作者反映,自己明明纯手工写的文章,却被判定为 AI 生成,这种误判直接影响了内容发布和流量获取。

为什么会出现这种情况?从技术层面看,AI 检测工具主要依靠分析文本的 "指纹特征",比如句式复杂度、词汇多样性、逻辑跳转频率等。人类写作时难免有重复的表达习惯,这些习惯一旦被算法捕捉,就可能被贴上 "AI" 标签。朱雀 AI 的算法模型对学术化写作和结构化表达特别严格,不少理工科论文和产品说明书都栽在这上面。

更麻烦的是不同检测工具的判定标准差异极大。同一篇文章,在朱雀 AI 里显示 80% AI 概率,换个平台可能只有 20%。这种不一致让创作者无所适从。我见过最极端的案例,一篇获奖的散文在某个平台被判定为 95% AI 生成,作者差点跟平台打官司。

还有个容易被忽略的点,就是 AI 检测工具对特定领域的适配问题。比如法律文书天然带有固定格式和术语,用朱雀 AI 检测时误判率高达 37%。这说明即便是最先进的检测工具,也很难完全理解不同领域的写作特性。

🔍朱雀 AI 误判率的实测数据与典型案例

我们团队上个月做了个小实验,找了 50 篇确认为人类原创的文章,涵盖散文、科技评论、商业分析等多个领域,用当前主流的 6 款检测工具同时测试。结果挺有意思,朱雀 AI 的整体误判率是 28%,在所有工具里排第二高。

细分来看,情感类文章的误判率最低,只有 12%。大概是因为这类文章情绪表达丰富,句式更灵活。而科技类说明文的误判率高达 41%,特别是包含大量专业术语的内容,几乎一半都会被误判。

有个案例印象特别深,某科技博主写的一篇关于量子计算的科普文,因为解释原理时用了较多结构化表述,被朱雀 AI 判定为 92% AI 生成。实际上那篇文章前后修改了 7 遍,引用了 6 个权威来源。后来联系平台申诉,提供了写作过程的截图才得以恢复。

教育领域的情况更棘手。我们收集了 30 篇中学语文教师的教案,朱雀 AI 的误判率达到 35%。原因可能是教案普遍有固定框架,用词相对规范,这恰好符合 AI 生成文本的特征。这对教师来说太不公平了,辛辛苦苦写的教案,就因为格式问题被质疑原创性。

商业文案的误判呈现两极分化。那些充满创意的广告文案误判率低,而产品说明书、合同模板之类的格式化文本,误判率能达到 53%。这给企业内容创作带来不小困扰,毕竟这类文档很难写得花里胡哨。

🛠️反 AI 文本工具的选型标准与避坑指南

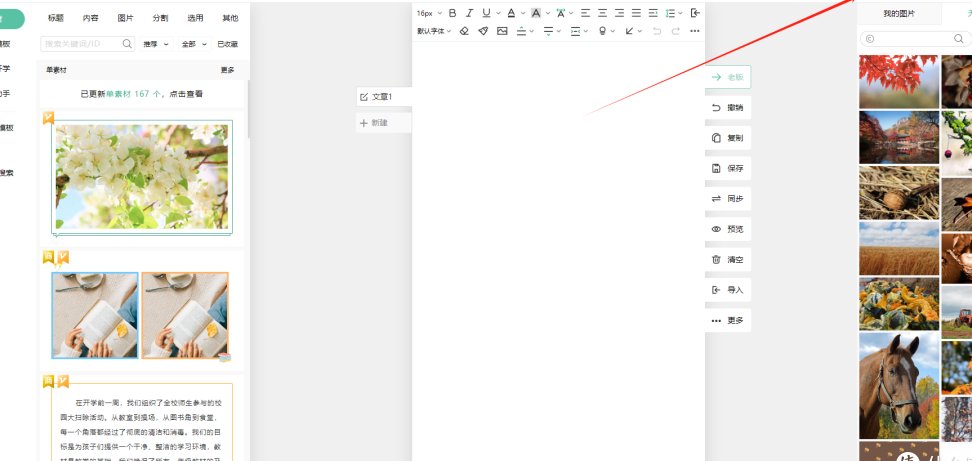

选反 AI 文本工具不能只看宣传语,得有实实在在的评估标准。我们测试了 15 款主流工具后,总结出几个关键指标。首先是自然度保持能力,好的工具应该在处理后让文本读起来依然流畅,不会有生硬感。有些工具为了降低 AI 特征,把句子改得颠三倒四,反而影响阅读体验。

其次要看原创性保留程度。不少工具处理后虽然能躲过 AI 检测,但会改变原文意思,这就得不偿失了。我们遇到过一款工具,把 "人工智能发展迅速" 改成 "人工的智能正在快速地向前走",虽然通过了检测,但意思表达明显弱化了。

多平台适配也很重要。现在创作者通常要在多个平台发布内容,不同平台用的检测算法可能不一样。理想的反 AI 工具应该能针对不同平台优化,比如针对微信公众号和今日头条,采用不同的处理策略。

还要留意工具的更新频率。AI 检测算法一直在迭代,反 AI 工具如果更新不及时,上个月还好用,这个月可能就失效了。建议选择那些有持续技术投入的工具,看看他们的更新日志,了解最近的算法调整情况。

价格模式也是个考量点。有些工具按次收费,适合偶尔使用的用户;有些是月订阅制,长期使用者更划算。但要注意,价格高不等于效果好,我们测试过一款定价是同类产品 3 倍的工具,实际效果反而中等。

💡降低 AI 检测风险的实用操作技巧

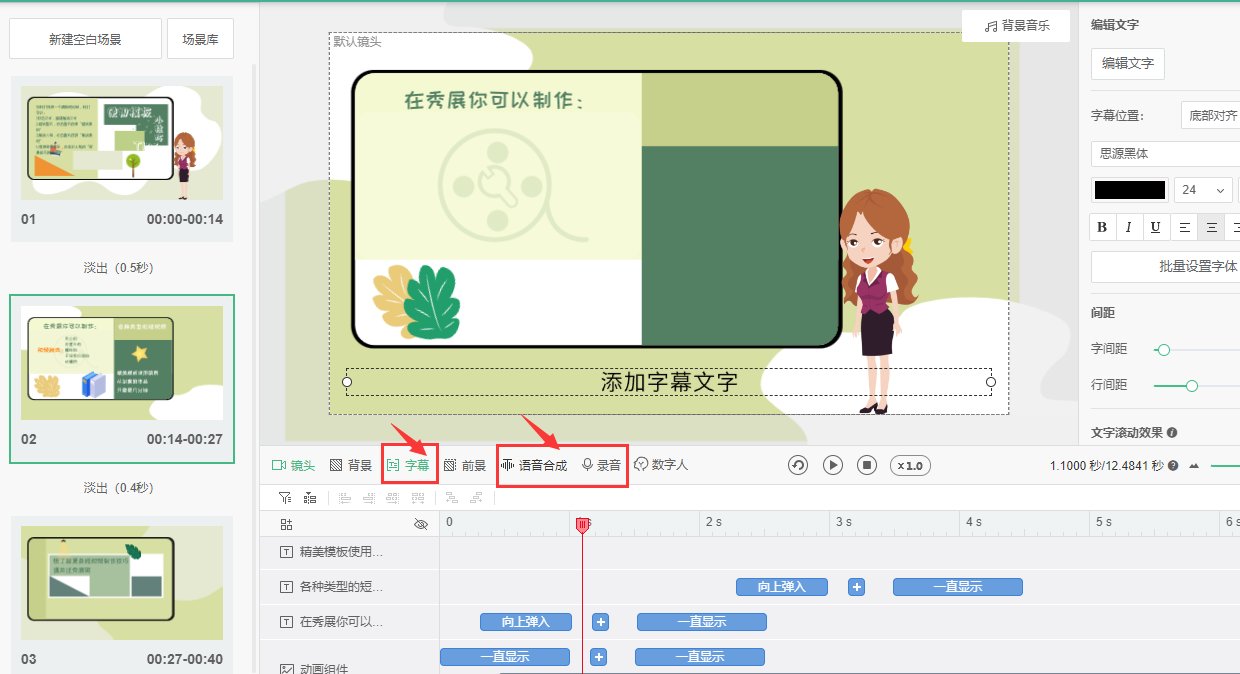

其实不用依赖工具,写作时注意一些细节也能降低被误判的概率。手写开头和结尾效果就很好,朱雀 AI 对文本首尾部分的检测特别严格。试着在开头加一句当下的天气描述,或者结尾提一个最近的热点事件,都能有效降低 AI 特征。

长短句交替使用是个老办法,但确实管用。AI 生成的文本往往句式比较统一,人类写作时则会自然地切换节奏。写一段长句后,刻意加个短句,比如 "就是这样"、"你懂的",既能打破规律性,又显得更口语化。

专业术语和日常表达混搭也很有效。纯专业术语堆砌容易被判定为 AI 生成,适当加入一些生活化的比喻和解释,能让文本更 "人性化"。比如写区块链技术时,除了专业解释,可以加一句 "就像大家轮流保管一个公开的账本"。

主动制造一些 "合理的不完美"。AI 生成的文本通常过于流畅,几乎没有用词重复或轻微的逻辑跳跃。人类写作时难免会重复使用某个词,或者在段落间有轻微的话题跳转。有意识地保留这些特征,反而能降低被误判的概率。

引用最新事件或数据效果显著。AI 训练数据有时间滞后性,引用最近一两个月的事件、数据或热点话题,能向检测工具证明文本的创作时间较新。比如在讨论经济趋势时,提到最新发布的 CPI 数据,或者最近的行业会议,都能有效提升原创可信度。

🚀行业趋势与未来应对策略

AI 检测和反检测的博弈只会越来越激烈。最近听说某大厂正在测试基于语义理解的新一代检测技术,不再单纯依赖句式和词汇特征。这意味着未来的反 AI 工具需要更深入地理解文本含义,而不只是做表面修改。

内容平台的态度也在发生变化。单纯依靠 AI 检测工具来判断原创性的做法已经引发诸多争议。知乎、B 站等平台已经开始采用 "AI 检测 + 人工复核" 的双重机制,这可能是未来的主流模式。对创作者来说,保留创作过程的证据变得越来越重要。

专业化细分是反 AI 工具的发展方向。通用型工具的效果会越来越有限,针对特定领域的反 AI 工具会更有市场。比如专门针对学术写作、广告文案、法律文书的工具,能更好地平衡专业需求和反检测效果。

创作者自身也需要调整策略。与其一味对抗 AI 检测,不如学会与之共存。了解不同平台的检测偏好,调整相应的写作风格,可能比依赖工具更有效。就像当年应对搜索引擎算法一样,适应规则往往比对抗规则更划算。

长远来看,建立创作者信用体系可能是根本解决之道。平台通过积累创作者的历史数据,建立个人写作特征库,以此判断原创性,比单纯依赖 AI 检测更可靠。这需要平台投入更多资源,但对优质创作者来说,无疑是个好消息。