🔍误报率高的本质:算法与现实的错位信号

误报率高,说白了就是 AI 把本来没问题的东西错当成有问题的。拿朱雀 AI 来说,假设它的核心功能是判断一段文本是不是 AI 生成的,那误报率高就意味着不少人类写的内容被硬说成是机器弄出来的。这事儿可不算小,背后藏着算法和现实世界对接时的各种别扭。

你想啊,要是一个检测工具动不动就误报,用户肯定不买账。比如自媒体作者辛辛苦苦写篇稿子,被朱雀 AI 误判成 AI 生成的,发不出去或者得反复修改,换谁都得火大。这时候误报率就不只是个数字了,它直接关系到工具的可信度。用户对 AI 工具的信任建立在 “判断靠谱” 的基础上,一旦误报成了常态,信任链很容易断裂。

从技术角度看,误报率高其实是算法在 “表态”:我 hold 不住所有情况。就像人有时候会看走眼,AI 也会因为各种原因判断失误。但和人不一样,AI 的失误不是偶然,多半是设计的时候就埋下了隐患。可能是它学的东西不够全,也可能是它对 “正常” 和 “异常” 的标准划得太死板。

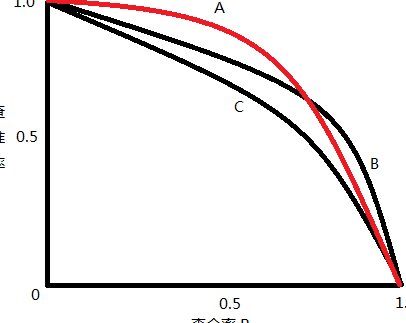

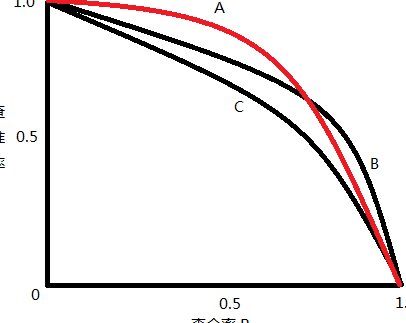

更有意思的是,误报率高往往会暴露产品定位的矛盾。如果朱雀 AI 想兼顾 “查得全” 和 “查得准”,就很容易顾此失彼。想让漏网之鱼少,就得把标准放松点,结果误报多了;想让误报少,标准一严,又可能放过真正的 AI 内容。这种平衡术,可不是随便调调参数就能搞定的。

💻朱雀 AI 算法的底层逻辑:从数据到判断的链条

要搞懂误报率,得先扒开朱雀 AI 的算法逻辑。现在市面上的 AI 检测工具,大多是基于深度学习的,朱雀估计也差不多。它的核心工作流程,大概是先从文本里挑出一堆特征,比如用词习惯、句子结构、逻辑连贯性,再拿这些特征和它 “见过” 的 AI 文本、人类文本比对,最后给出判断。

这里面最关键的一步是特征提取。要是朱雀 AI 重点抓的特征不靠谱,误报率肯定低不了。比如说,它可能觉得 “句子太短” 是 AI 生成的标志,但很多人类作者就喜欢用短句,尤其是写散文或者社交媒体内容的时候。这时候算法就会把这些正常文本当成 AI 的 “杰作”,误报就来了。

训练数据的质量更不用多说。算法就像个学生,老师教的东西如果本身就有问题,学生能学好才怪。要是朱雀 AI 的训练数据里,人类文本样本太少,或者类型太单一,比如全是学术论文,那它遇到网文、随笔这类风格的内容,就很容易看走眼。还有一种可能,数据里的标注出错了,把人类写的标成 AI 的,算法学错了样本,判断自然就歪了。

判断阈值的设置也藏着学问。简单说,阈值就是算法心里的 “及格线”,超过这个线就判定为 AI 内容。要是朱雀 AI 把阈值设得太低,稍微有点像 AI 的特征就触发判断,误报率肯定飙升。但反过来,阈值太高又会漏检。这背后其实是产品策略的选择 —— 到底是宁可错杀一千,还是宁可放过一个?不同的选择,直接影响用户看到的误报率。

🛠️误报率高的技术瓶颈:哪些环节容易掉链子

说起来,AI 算法的误报问题,本质上是技术还没达到完美状态的体现。朱雀 AI 就算再先进,也绕不开几个常见的技术坎。首当其冲的是模型泛化能力不足。算法在实验室里表现再好,到了真实世界就可能水土不服。因为真实文本的风格太多变了,有人模仿 AI 的写法,有人故意写得颠三倒四,这些 “意外情况” 要是没在训练数据里出现过,算法就容易犯迷糊。

语义理解的深度也是个大问题。现在的 AI 虽然能处理文字,但真要像人一样理解上下文的潜台词、情感倾向,还差得远。比如一段带点讽刺的人类文本,朱雀 AI 可能抓不住其中的微妙情绪,只看到句子结构 “不常规”,就误判成 AI 生成的。这种对复杂语义的 “盲区”,是很多检测工具的通病。

实时更新跟不上内容变化也会拖后腿。互联网上的写作风格变得太快了,新梗、新句式层出不穷。要是朱雀 AI 的模型更新周期太长,还在用半年前的数据训练,面对现在的流行写法,肯定会觉得 “陌生”,进而误报。就像老师用十年前的教材教现在的学生,肯定跟不上趟。

多模态融合的缺陷也可能添乱。现在有些文本会混合图片、表情、特殊符号,要是朱雀 AI 只盯着文字特征,忽略了这些辅助信息,判断就容易片面。比如一段带很多 emoji 的人类文案,算法可能因为文字部分 “不够流畅” 就误报,其实加上表情符号后,整体就是很自然的人类表达。

📊实际场景中的用户痛点:误报率高带来的连锁反应

对用户来说,误报率高可不是什么抽象的数字,而是实实在在的麻烦。最直接的就是工作效率被拖垮。内容创作者遇到误报,要么得花时间修改文本,明明是自己写的,非要改得 “不像 AI”;要么就得反复申诉,等平台人工审核。有个做公众号的朋友跟我说,他用某检测工具时,一篇原创游记被误判了三次,最后不得不删了一半内容才通过,气得差点弃用工具。

信任危机更麻烦。用户用 AI 检测工具,图的就是个省心靠谱。要是朱雀 AI 老误报,用户会慢慢觉得 “这东西还不如我自己看靠谱”,要么换工具,要么干脆不用了。更糟的是,有些平台把朱雀 AI 的判断当最终结果,误报直接导致内容下架,作者不仅白忙活,还可能被扣分、限流,这种损失可不是小事。

行业生态也会受影响。比如在内容创作领域,要是误报率高的工具被广泛使用,可能会逼着创作者刻意模仿 “安全句式”,写出千篇一律的内容。久而久之,真实、有个性的表达会越来越少,整个行业的内容质量反而会下降。这就违背了 AI 检测工具 “辅助创作” 的初衷,变成了一种无形的束缚。

不同用户对误报的容忍度也不一样。专业写手可能更在意精准度,一点点误报都受不了;普通用户可能觉得偶尔误报没关系,只要大方向对就行。朱雀 AI 要是搞不清自己的核心用户是谁,把阈值设得不符合目标群体的需求,误报就会变成放大的痛点。

🔄优化方向:朱雀 AI 该从哪些地方下手改进

既然误报率高的问题这么棘手,那有没有解决的办法?肯定有,但得从根上改起。最基础的是扩充和优化训练数据。朱雀 AI 得多收集不同场景、不同风格的人类文本,尤其是那些容易被误报的类型,比如口语化内容、诗歌、短句密集的文案等。同时,给数据标注的时候得更仔细,避免把人类文本标错,从源头保证算法学对东西。

动态阈值调节是个好思路。别搞一刀切的阈值,而是根据内容类型自动调整。比如检测学术论文时,阈值可以高一点,因为学术写作相对规范;检测社交媒体内容时,阈值低一点,容忍更多灵活表达。甚至可以让用户自己微调阈值,满足个性化需求,这样误报率就能更贴合实际使用场景。

引入人工反馈机制也很重要。算法不是万能的,用户的反馈才是最好的老师。朱雀 AI 可以设计一个简单的反馈入口,让用户标记 “误报” 或 “漏检”,这些数据积累起来,就能针对性地优化模型。比如发现某类短句总被误报,就专门强化这类样本的训练,慢慢让算法 “认识” 这种表达风格。

多模型融合能提高容错率。单一模型总有局限性,要是朱雀 AI 同时用几个不同原理的检测模型,最后综合判断,误报率会降很多。比如一个模型看用词特征,一个模型看逻辑结构,一个模型看上下文连贯性,三个模型都觉得有问题才判定为 AI 内容,这样单打独斗时的误判就会被中和掉。

📌行业启示:误报率背后的 AI 伦理与产品哲学

聊到这儿,其实误报率高不只是技术问题,还牵扯到 AI 伦理和产品哲学。朱雀 AI 作为一款检测工具,到底该追求 “绝对精准” 还是 “用户体验优先”?这两种选择背后,是不同的价值观。

从伦理角度看,过高的误报率可能侵犯用户的表达权。尤其是当工具被用于内容审核时,误判可能导致合法内容被屏蔽,本质上是 AI 在替人做 “该不该存在” 的决定。这时候,开发者得更谨慎,不能盲目相信算法的判断,必须保留人工干预的通道,给用户申诉和纠错的机会。

产品设计上,“透明化” 很重要。朱雀 AI 应该让用户知道自己的判断逻辑,比如告诉用户 “这段文本因为 XX 特征被判定为 AI 生成”,而不是只给一个结果。用户明白原因了,即使遇到误报,也更容易理解和接受,甚至能针对性地修改,这比单纯降低误报率更能提升信任度。

说到底,AI 工具的价值不在于 “零错误”,而在于 “少犯关键错误”。朱雀 AI 与其纠结于把误报率降到 0,不如先解决那些影响最大的误报场景,比如对专业创作者的误判、对重要内容的误判。把有限的技术资源用在刀刃上,比追求完美的数字更有实际意义。

行业里其实有不少可借鉴的例子。比如某些反垃圾邮件系统,早期误报率很高,后来通过 “用户举报 - 快速迭代” 的模式,慢慢把问题解决了。朱雀 AI 完全可以参考这种思路,把用户当成改进的合作伙伴,而不是被动的使用者。毕竟,算法再聪明,也比不上真实世界里五花八门的人类表达更复杂。