📝 打破句式惯性,让文字 “呼吸” 起来

AI 写东西有个死穴 —— 句式太规整。你随便抓一篇 AI 生成的文本看,长短句分布跟排好队似的,长句负责铺陈,短句负责强调,规律得像钟表齿轮。想反检测?就得打乱这个节奏。

试试在长句里突然塞个半截话。比如描述天气,别写 “清晨的阳光穿过梧桐树叶,在地面投下斑驳的光影”,改成 “清晨的阳光吧,穿过梧桐树叶,嗯,地面就有了斑驳的光影”。这种带点迟疑的表达,AI 通常不会用,因为它追求逻辑完美,而人说话本来就带冗余。

还有重复。人类表达时会不自觉重复某个词,比如 “这咖啡真苦,苦得像没放糖似的,就是那种纯粹的苦”。AI 会觉得这是废话,可正是这种 “废话” 才显得真实。你写的时候故意加几句车轱辘话,只要不影响理解,反而能降低 AI 味。

另外,别让段落结构太对称。AI 爱把观点、解释、例子打包成固定模块,你偏要打乱。比如先扔个例子,再补观点,中间插句无关的感慨 ——“上次在菜市场看见老大娘挑土豆,一个个摸过去,嘴里还念叨着‘要面的’。其实写东西也一样,不用那么多规矩,觉得对就先写上,管它前后顺序呢,反正最后能串起来”。

🗣️ 用口语化表达消解 AI 痕迹

AI 最擅长书面语,一写就端着。反过来说,把文字变得 “接地气” 就是破局关键。这里的口语化不是说要满口方言,而是像平时聊天那样,带点随意性。

比如想说 “用户对这个功能满意度很高”,换成 “用的人都说这功能好使,没毛病”。前者是标准 AI 话术,后者带了点生活里的评价语气。再比如 “数据分析显示留存率下降”,改成 “看数据就知道,留下的人少了,咋回事呢?” 加个问句,一下子就有了人的思考感。

还有个小技巧:多用人称代词和语气词。“我觉得”“你看啊”“其实呢” 这些词,AI 除非被特别提示,否则很少密集使用。在段落里穿插着来,比如 “我之前试过这么写,效果不咋地。你猜为啥?因为太像说明书了,谁乐意看啊”。这种带点互动感的表达,能让文本瞬间 “活” 起来。

要注意别走向另一个极端,口语化不是粗制滥造。关键是把握 “像人说话但不啰嗦” 的度。比如描述一个产品缺点,不说 “该产品在响应速度方面存在明显不足”,而说 “这东西反应太慢,点一下等半天”,既通俗又精准。

🔍 植入 “个性化细节”,制造独特性

AI 写东西像拼积木,用的都是通用素材。想让文本不被识破,就得往里面加 “独家料”—— 那些只有特定经历或视角才会有的细节。

比如写美食测评,AI 可能会说 “这道菜味道鲜美,口感丰富”。你可以改成 “这红烧肉肥肉部分入口就化,瘦肉带点嚼劲,最绝的是汤汁里混着点八角的香味,不是那种冲鼻子的浓,是慢慢渗出来的”。后面这段多了具体的口感和气味描述,这些细节 AI 很难凭空捏造,得有实际体验才能写出来。

再举个例子,写职场经历。AI 可能泛泛而谈 “工作中遇到困难要积极解决”。换成 “上次做项目,客户突然改需求,离截止就剩三天。我当时坐在会议室里,手里的笔都快捏断了,最后是连夜拉着团队改方案,咖啡灌了四杯才顶下来”。这里的 “笔快捏断”“咖啡灌了四杯” 都是个性化细节,能让读者感觉到 “这是真人真事”。

这些细节不用多,每段有一两个就够。关键是要具体,能调动感官。比如写天气,不说 “今天天气很好”,而说 “早上出门时,阳光晃得人睁不开眼,风一吹,树叶沙沙响,还带着点青草的味”。视觉、听觉、嗅觉都占了,AI 想模仿都难。

🎯 故意留 “小瑕疵”,拒绝 “完美主义”

AI 生成的文本太 “干净” 了,几乎没语病,没重复,没逻辑跳跃。可真人写东西哪能这么顺?故意留些无伤大雅的小瑕疵,反而更真实。

比如偶尔用错个量词,“买了三四个苹果,还有两三个香蕉”,其实 “两三个” 没问题,但换成 “两三个子香蕉”,带点口误的感觉,反而像聊天时没留神说出来的。或者在句子中间改个词,“这个方法挺好,哦不,应该说非常实用”,这种自我修正的痕迹,AI 很少会有。

还有逻辑上的小跳跃。比如聊到旅行,正常 AI 会按时间顺序说 “先去了景点 A,再去了景点 B”。你可以说 “那地方的小吃街特棒,尤其是烤串。对了,住的酒店窗户正对着山,早上能听见鸟叫”。从吃的跳到住的,中间没过渡,这就是人类聊天常有的思维跳转,AI 写出来会觉得不连贯,但反检测来看,这反而是优点。

当然,瑕疵不能影响理解。像错别字、病句这种硬伤不行,得是那种 “人类会犯但不碍事” 的小毛病。比如 “这事儿我记不太清了,好像是上个月,不对,应该是上上个月”,这种模糊的表述,比精准的时间更像真人回忆。

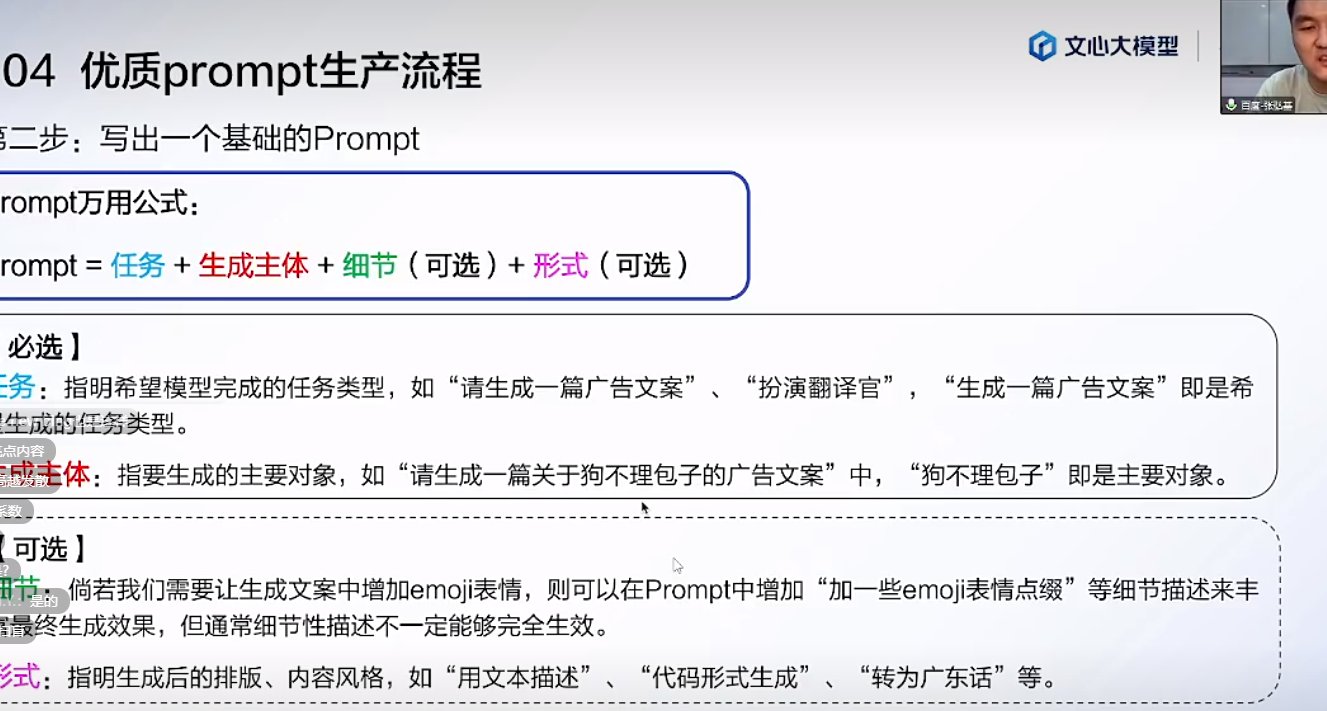

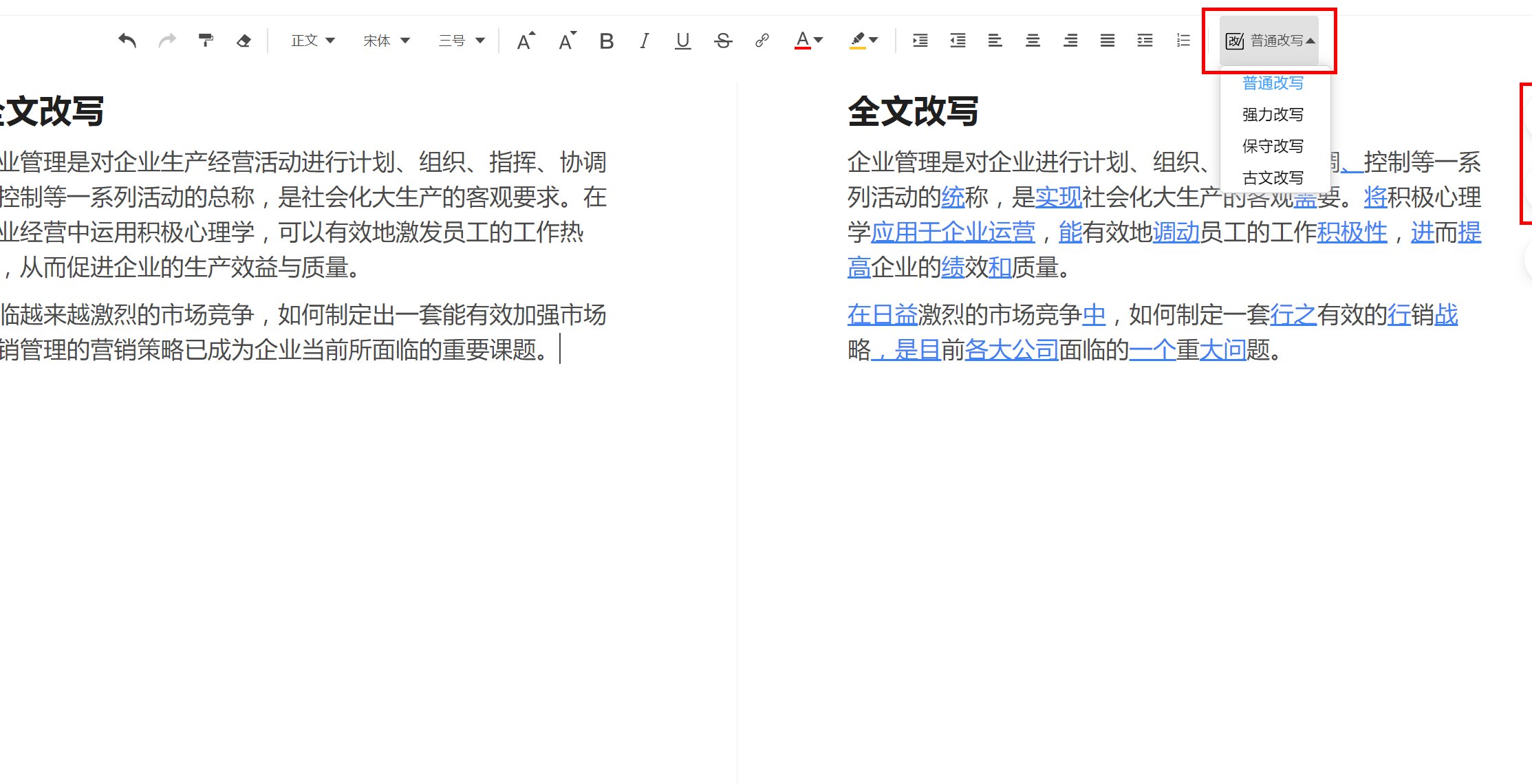

💡 设计 “反套路” Prompt,引导自然表达

写 Prompt 的时候,别给 AI 太明确的框架。越具体的结构要求,生成的文本越容易有 AI 味。试试用 “场景 + 感受” 的方式给指令。

比如想让 AI 写一篇读后感,别写 “请写一篇《XX》的读后感,包含主要内容、个人观点、现实意义”。换成 “读完《XX》那天晚上,我躺在床上翻来覆去睡不着,总想起书里主角最后说的那句话。你就顺着这种感觉写点东西,想到啥说啥”。后者没给结构,只给了情绪起点,生成的内容会更随性。

再比如写产品推荐,别用 “请介绍产品 X 的三个优点,每条配一个例子”。改成 “你用过产品 X 吗?我上次用的时候,发现有个地方特方便,就是那个按钮设计,比我之前用的都顺手。你也说说用着的感觉,不用太正式”。这种带点互动和个人体验的 Prompt,能引导 AI 往口语化、个性化的方向走。

还可以在 Prompt 里加入 “限制条件”。比如 “写一段关于夏天的文字,不准用‘炎热’‘凉爽’这些词,就写你看到的、听到的”。AI 为了避开禁用词,会被迫用更具体的描述,反而减少了套路化表达。

另外,Prompt 里多加点 “主观词汇”。比如 “我觉得”“我认为”“在我看来”,让 AI 模仿第一人称的视角。比如 “我觉得这款手机最吸引我的地方,不是配置多高,而是握在手里的感觉,你就从这个角度写写,像跟朋友聊天一样”。这样生成的文本,代入感会强很多,AI 味也会淡不少。