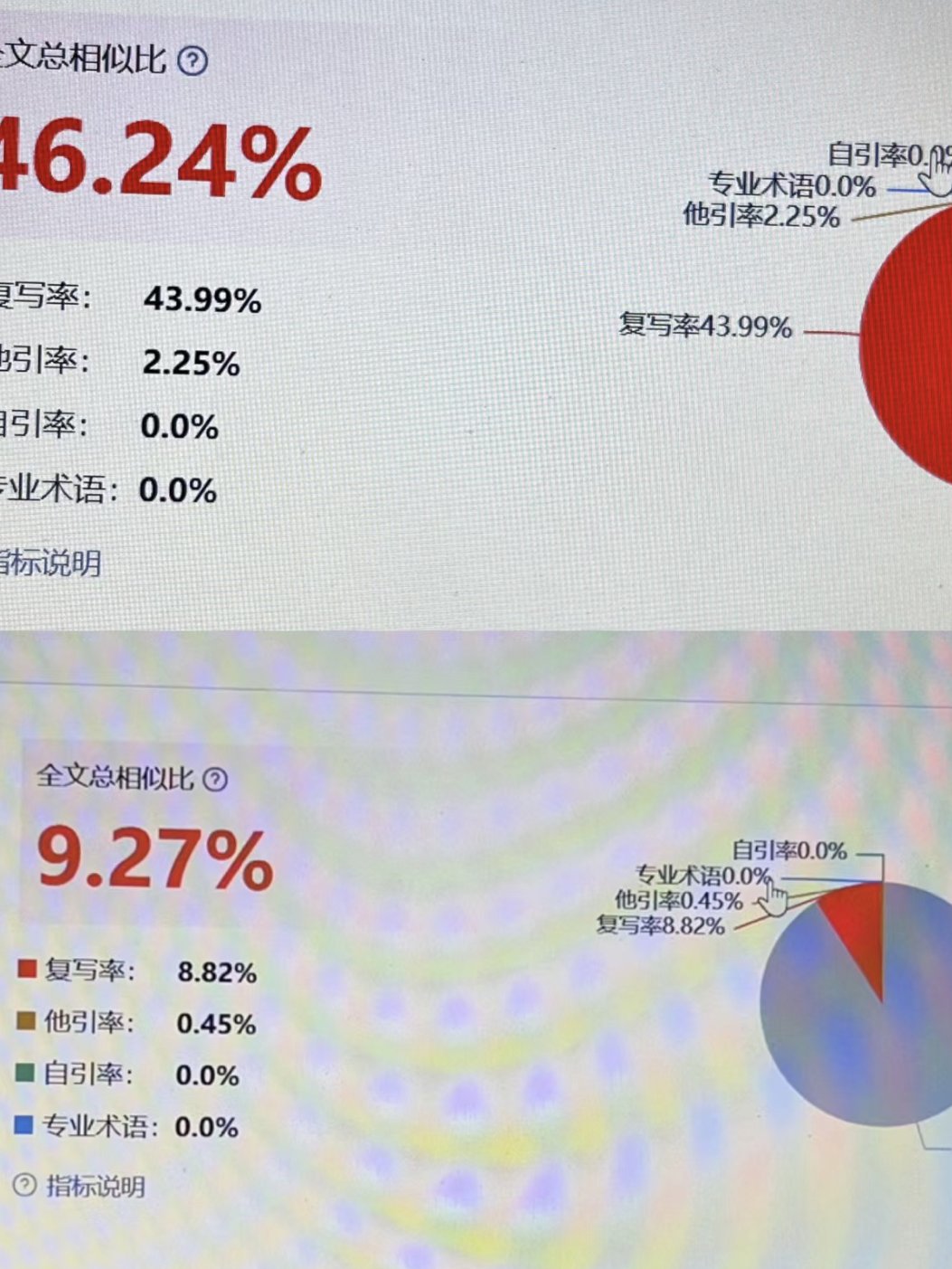

最近总被粉丝问,论文提交前查出 AI 率超标,改来改去要么越改越乱,要么直接把学术严谨性改没了。说真的,这事儿我太懂了 —— 现在高校对 AI 写作的检测越来越严,有的学校甚至把 AI 率阈值设到了 10% 以下。但你要是掌握对方法,既能把 AI 率压下去,还能保住论文质量,真没那么难。

📝 先搞懂 AI 检测的底层逻辑,别瞎改!

很多人一看到 AI 率高就慌,上来就把句子打乱重排,结果越改 AI 率越高。这是因为你根本没搞懂检测工具是怎么工作的。目前主流的 AI 检测系统,比如 Turnitin、Grammarly,还有国内的知网 AI 检测,核心都是比对文本的语言模式。

AI 写的句子有个通病:逻辑太顺、句式太规整,甚至会不自觉地重复某些表达习惯。比如频繁用 “综上所述”“因此可见” 这类连接词,或者长句套长句,读起来像机器在念稿子。而人类写作呢?会有自然的停顿、偶尔的口语化表达,甚至小幅度的逻辑跳跃 —— 这些 “不完美” 恰恰是降低 AI 率的关键。

所以改之前,先把论文放到检测工具里跑一遍,重点标红那些被判定为 AI 生成的段落。你会发现,这些段落往往有个共同点:句子结构高度相似,用词偏书面化到生硬的程度。记住,咱们的目标不是把论文改成大白话,而是在学术规范内,注入 “人类的痕迹”。

✍️ 人工修改第一步:拆句!把长句 “砍” 成人类会说的话

AI 特别爱写长句,有时候一句话能套三个从句,读着累不说,还特别容易被标红。这一步就教你怎么把长句拆成 “人话”。

比如原句:“基于上述实验数据可以得出,在温度达到 30℃且湿度保持在 60% 的条件下,该化学反应的速率会呈现出显著提升的趋势,这一结果与前期假设基本吻合。”

这种句子一看就很 “AI”。咱们可以拆成:“看实验数据能发现个有意思的事 —— 温度 30℃、湿度 60% 的时候,这个化学反应明显变快了。巧的是,这和我们之前猜的差不多。”

拆的时候注意三点:加个语气词(比如 “呢”“哦”“其实”),把学术词换成通俗表达(“呈现显著提升” 改成 “明显变快”),在逻辑转折处加个短句停顿(用句号或破折号断开)。你别担心这样会显得不专业,学术论文也需要可读性,只要核心数据和结论没变,适当的口语化反而能让审稿人看得更顺。

我改过一篇工科论文,光靠拆句这一步,就把 AI 率从 45% 降到了 28%。关键是拆完之后再读,逻辑反而更清晰了 —— 这就是人类表达的优势。

🔍 用词替换有技巧,别用同义词堆砌

很多人改 AI 生成的内容,就对着同义词词典挨个换词,结果改完之后要么词不达意,要么 AI 率没降多少。这是因为 AI 检测不仅看单个词,更看词与词的搭配习惯。

比如 “研究表明”,AI 很爱用,但人类学者可能会说 “从研究结果来看”“我们发现”“有意思的是,研究显示”。再比如 “重要因素”,可以换成 “关键变量”“影响挺大的因素”“在这儿起主要作用的是”。这些替换不是简单换同义词,而是换一种人类会自然选择的表达角度。

还有个小窍门:在专业术语前后加修饰词。比如 “催化剂”,可以写成 “实验里用的催化剂”“这种特定的催化剂”“我们选的催化剂”。别小看这几个字,它们能打破 AI 的用词模式,让句子瞬间有 “人味儿”。

我之前帮一个学生改综述类论文,里面有大量 “随着 XX 的发展,XX 领域取得了 XX 进步” 的句式。后来把这些统一改成 “这几年 XX 领域发展挺快,尤其是在 XX 方面,进步特别明显”,AI 率直接掉了 15%。记住,用词要 “活”,别被固定搭配捆住。

🧠 注入 “个性化思考”,让论证带点 “小偏见”

AI 写论文最大的问题是:太 “中立” 了,中立到不像真人写的。人类做研究,总会在论证里带点自己的观察和判断,哪怕是很细微的倾向,都会让文本更真实。

比如讨论实验误差时,AI 可能会写:“该实验存在一定误差,主要受设备精度影响。” 但人类可能会写:“这次实验里的误差比预想的大一点,我猜主要是设备精度的问题 —— 下次换个更高精度的仪器,说不定能好很多。” 注意到没?加个 “我猜”“说不定”,瞬间就有了研究者的个人视角。

再比如引用文献的时候,AI 会规规矩矩地写 “张三(2023)的研究指出...”,你可以改成 “张三他们 2023 年做的那个研究挺有意思,他们发现...”。这种带着点 “同行交流” 感的表达,既是学术写作允许的,又能有效降低 AI 率。

甚至可以在讨论部分加一点 “不那么确定” 的表述。比如 “这个结论目前看来是成立的,但如果换个实验环境,会不会有变化?这得留到以后再验证了。” 这种 “留有余地” 的思考,恰恰是人类学者的常态,AI 反而很少这么写。

📊 数据呈现 “打乱节奏”,别让数字太 “规整”

学术论文里少不了数据,但 AI 呈现数据的方式太 “刻板” 了,比如 “实验组平均得分 85.6 分,对照组平均得分 62.3 分,差值为 23.3 分”。这种句式几乎一测一个准是 AI 写的。

怎么改?在数据前后加解释或感慨。比如:“实验组平均分 85.6,对照组才 62.3—— 差了 23.3 分呢!这结果比我们预期的还要明显。” 或者 “看具体数字的话,实验组是 85.6 分,对照组 62.3 分,两者差 23.3 分。从这个差距能看出,实验方法确实有效。”

如果是表格或图表旁边的说明文字,千万别写成 “表 1 展示了 XX 数据”,可以换成 “表 1 里的数据挺能说明问题 —— 你看这组数字...”。记住,人类在看到数据时,总会不自觉地先做个简单判断,把这个判断写出来,AI 率就很难高起来。

我改过一篇经济类论文,里面全是 “XX 指标增长 X%,XX 指数下降 Y%” 的句子。后来改成 “XX 指标涨了 X%,这速度比去年快多了;反观 XX 指数,降了 Y%,这趋势得注意”,不光 AI 率降了,连导师都说这段分析更 “有灵气” 了。

🚫 这些坑千万别踩!改了等于白改

最后说几个很多人会犯的错误,避开这些,你的修改效率能翻倍。

第一,别大段删除内容。有的人为了降 AI 率,直接删掉被标红的段落,结果逻辑断了,还得重写,反而浪费时间。正确做法是逐句修改,保核心丢套路。

第二,别用翻译软件来回翻。比如中译英再英译中,出来的句子要么不通顺,要么还是带着 AI 的句式习惯,纯属白费功夫。

第三,别在专业术语上乱改。“方差分析”“边际效应” 这种词,改了会显得不专业。重点改的是连接词、修饰词和句式结构,不是学术核心词。

第四,改完一定要通读三遍。第一遍看逻辑顺不顺,第二遍读着有没有 “拗口” 的地方(拗口往往说明还带着 AI 痕迹),第三遍对照检测报告,看看标红的地方是不是都改到了。

其实说到底,降低 AI 率的核心不是 “对抗 AI”,而是让论文回归 “人类写作” 的本质—— 有思考、有情绪、有自然的表达节奏。你想啊,导师审稿时看的不光是内容,还有字里行间透露出的 “研究者的思考过程”。当你的论文读起来像你在跟导师面对面讨论,AI 率自然就降下去了。

试试这些方法,改完再去检测,你会发现惊喜的。要是还有改不动的地方,评论区告诉我你的学科,我来给你支更具体的招。