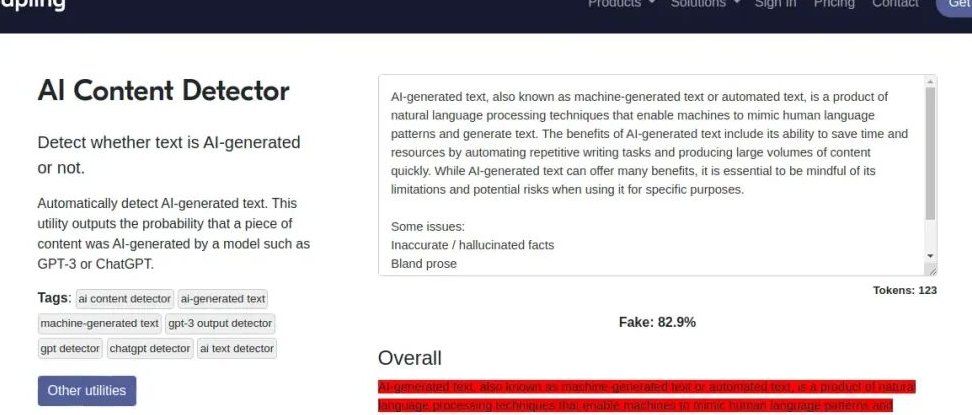

我最近真是被 AI 生成的内容搞得头大!不管是刷文章还是看报告,总碰到那种读起来怪怪的文字 —— 后来才发现,好多都是 AI 写的。现在做运营、搞内容,要是连 AI 内容都辨不出来,很容易踩坑。今天就跟大家聊聊最实用的办法:从高频词汇里揪出 AI 的尾巴。

📌 先搞懂:AI 为啥爱用 “高频词”?

你有没有发现,有些 AI 写的东西读起来像流水线产品?这跟它的生成逻辑有关。AI 训练时吸收了海量文本,输出时会不自觉依赖 “安全表达”—— 也就是那些不容易出错、覆盖范围广的词。这些词用多了,就成了高频词。

比如人类写东西,会根据情绪和语境换说法。开心时可能说 “美得冒泡”,严肃时说 “效果显著”;但 AI 为了稳妥,可能翻来覆去用 “事实上”“值得注意的是” 这类词。不是说人类不用,而是AI 用的频率会异常高,甚至每段都出现 2-3 次。

还有个特点:AI 爱用 “万能衔接词”。像 “此外”“与此同时”“综上所述”,人类写作里是用来串联逻辑的,但 AI 可能在没必要衔接的地方硬塞。比如讲一个观点,刚说完 “首先”,下一段没新角度,还硬加 “其次”,这就很可疑。

另外,AI 对 “模糊表述” 有执念。因为它怕说错,会用 “可能”“或许”“一般来说” 来留余地。人类也会用,但人类会在需要谨慎的地方用,AI 可能在明确结论里也塞 —— 比如明明数据证明 A 比 B 好,它还说 “从某种程度上看,A 或许更有优势”,这就露馅了。

🔍 实战技巧 1:先抓 “非必要高频词”

识别 AI 内容,别一上来就统计所有词,先盯那些 “可不用但 AI 偏要用” 的词。我整理了一份近期高频清单,你可以记一下:

“事实上”—— 人类用它是为了强调 “和表面不同”,比如 “大家觉得他懒,事实上他在偷偷练技能”;但 AI 可能在陈述常识时也用,比如 “地球是圆的,事实上这是基础地理知识”,这就很多余。

“可以说”—— 人类用它是为了总结观点,比如 “他三年拿下 5 个证书,可以说是行业新人里的佼佼者”;AI 可能在普通描述后加,比如 “这款手机有摄像头,可以说能拍照”,纯属废话。

“值得一提的是”—— 人类只会在有特殊价值的信息前用,比如 “这款软件有个隐藏功能,值得一提的是,能自动备份聊天记录”;AI 可能在普通信息前加,比如 “这个杯子是玻璃做的,值得一提的是,能装水”,明显不对劲。

怎么验证?找一篇怀疑是 AI 的文章,把这些词标出来。如果 1000 字里出现 5 次以上 “事实上”,或者每段都有 “可以说”,基本能判定是 AI 生成。人类再啰嗦,也不会这么 “执着”。

🔍 实战技巧 2:看 “高频词搭配逻辑”

光看单个词不够,得看词和词的搭配。AI 的高频词经常 “逻辑断层”,人类的则有明确目的。

比如 “因此” 这个词,人类用它时,前面一定有原因,后面有结果。“他每天练 2 小时,因此进步很快”—— 逻辑顺;但 AI 可能写 “这款衣服是蓝色的,因此适合夏天”,蓝色和夏天有啥必然因果?这就是硬凑 “因此”。

再比如 “一方面... 另一方面”,人类用它是并列两个相关角度。“选电脑一方面看配置,另一方面看价格”—— 合理;AI 可能写 “选电脑一方面看配置,另一方面看冰箱容量”,这俩八竿子打不着,明显是为了用关联词而用。

我之前碰到一篇 “旅游攻略”,里面写 “去北京旅游,一方面可以去故宫,另一方面这款手机续航不错”—— 当时就笑了,这明显是 AI 东拼西凑,把无关内容硬用关联词串起来。碰到这种 “高频词 + 逻辑乱” 的情况,不用犹豫,直接标为 AI 内容。

📊 实战技巧 3:用 “频率对比法” 排除误判

有朋友说:“我同事写报告也爱用‘事实上’,总不能说他是 AI 吧?” 这就要做对比了。

第一步,统计目标文本的高频词密度。比如 “事实上” 在 1000 字里出现 4 次,记下来。

第二步,找同类型的人类优质文本。比如同样是 “产品评测”,找 3-5 篇公认的人类写的文章,统计 “事实上” 的密度。如果人类平均 1000 字里只出现 1 次,而目标文本是 4 次,差距超过 3 倍,AI 概率就很大。

第三步,结合语境看 “必要性”。人类高频用某个词,往往有个人风格。比如有人爱说 “说白了”,但每次用都是为了把复杂内容讲通俗;而 AI 的高频词没有风格,就是单纯重复,甚至在不需要简化的地方也用。

上次有个学员发来一篇文章,“总之” 出现了 6 次。我让他找作者之前的文章,发现以前最多用 2 次,而且每次都是总结大观点;新文章里的 “总之”,有的甚至在段落中间,明显是 AI 没控制好,最后实锤是 AI 生成的。

⚠️ 避开这些 “识别误区”

别踩坑!高频词识别好用,但有几个误区一定要注意。

第一个误区:只看词不看内容。有些 AI 经过优化,会减少高频词,但内容还是 “AI 味”。比如描述产品时,只会说 “该产品具有高效、便捷、智能等特点”,没有具体例子 —— 这时候就算高频词少,也可能是 AI。

第二个误区:把 “专业术语” 当高频词。比如科技文章里 “算法”“模型” 出现次数多,这是主题需要,不是 AI 特征。区分的关键是:专业术语是否有具体解释?人类会说 “我们用了 X 算法,简单说就是通过 A 步骤实现 B 效果”;AI 可能只堆术语,不解释。

第三个误区:忽略 “低频但异常的词”。有些 AI 会用冷门但固定的词,比如 “笔者认为”(现在人类很少这么说)、“综上所述”(结尾用一次够了,AI 可能每段结尾都用)。这些词频率不一定最高,但出现就很可疑。

最后想说,检测 AI 内容不只是为了 “打假”,更是为了保证内容质量。AI 写的东西可能工整,但缺了人类的思考和温度。咱们用高频词汇识别技巧,不是排斥 AI,而是让 AI 内容在合理范围内使用 —— 毕竟,好内容最终还是要靠 “人” 的创造力。