现在做内容的谁不用 AIGC 啊?但问题来了,平台一检测,“AI 味过重” 的标签一贴,流量直接腰斩。所以这两年,企业都在找降低 AIGC 疑似度的办法,文本改写工具就成了香饽饽。但这些工具真的有用吗?今天就跟大家掰扯掰扯。

🛠️ 文本改写工具的 “看家本领”:它们到底在改什么?

现在市面上的文本改写工具,核心思路其实都差不多 —— 就是把 AI 写出来的文字,往 “人写的” 方向靠。具体怎么做呢?

最基础的是替换同义词和调整句式。比如 AI 爱用 “综上所述”,工具可能换成 “简单说”;长句拆成短句,复杂的从句改成几个小句子。这一步能解决最表层的 “AI 感”,至少读起来不会那么生硬。

进阶一点的会优化逻辑衔接。AI 写东西容易出现 “硬转折”,比如上一段说产品优势,下一段突然跳到使用场景,中间没过渡。好的改写工具会加一句 “正因为有这些优势,所以在 XX 场景里特别好用”,让上下文顺起来。

还有个关键是加入 “人类痕迹”。比如在专业内容里加个口语化的解释 ——“这个算法(说白了就是让数据跑得更快)”,或者在观点后补个小例子。这些细节能让文字看起来更像人在思考、在表达。

不过要注意,不是所有工具都能做到这些。有些低价工具只改词不改逻辑,改完之后要么意思变了,要么读起来更别扭。所以选工具的时候,得先看它有没有 “语义保留” 的保证。

🤔 实测体验:改写工具能解决多少问题?

我拿最近合作的几个企业案例做了测试,结果挺有意思。

有个科技公司用 AI 写产品文案,没改之前,在某平台的 AI 检测里 “疑似度 85%”,直接被限流。用了一款口碑不错的改写工具(这里就不说名字了,免得像打广告),重点改了句式和衔接,再测降到 42%。发布后,流量比之前翻了一倍。这说明,针对表层 AI 特征的改写,确实能让平台 “松松手”。

但另一个教育机构的案例就没这么顺利。他们用 AI 写课程大纲,内容本身比较生硬,全是知识点堆砌。改写工具改完之后,句子顺了,但 “疑似度” 只降了 15%。后来发现,问题出在内容结构 ——AI 写的大纲太 “规整”,每个章节字数差不多,重点不突出,这也是 AI 的典型特征。改写工具没能力调整结构,自然效果有限。

所以说,改写工具不是万能的。它能解决 “怎么说” 的问题,但解决不了 “说什么” 的问题。如果内容本身缺乏深度、没有个性化表达,光靠改写很难蒙混过关。

❌ 这些 “坑” 一定要避开:别让改写工具帮倒忙

有企业觉得,用了改写工具就高枕无忧了,这其实是个大误区。我见过不少因为用错工具而翻车的例子。

最常见的是过度改写。为了降疑似度,反复用工具改同一篇文章,结果越改越乱,甚至出现语病。有个电商团队把产品介绍改了 3 遍,最后 “这款耳机续航 10 小时” 变成 “该款聆听设备可持续工作 600 分钟”,用户看得一头雾水,转化率掉了一半。记住,改写是为了更自然,不是为了 “换一种没人懂的说法”。

还有个坑是忽略行业特性。比如法律文书需要严谨,改写时不能随便加口语;而公众号文章需要活泼,太书面化反而不合适。有些工具不区分场景,统一用一套模板改,结果改出来的内容和行业调性完全不符。

更危险的是依赖工具不审核。有企业直接把 AI 生成的合同文本改完就用,结果工具改漏了关键条款,差点惹上法律纠纷。记住,改写工具本质是辅助,改完之后一定要人工核对,尤其是重要内容。

✅ 正确用法:改写工具 + 人工配合,才是最优解

根据这些案例,我总结出一套企业用改写工具的有效流程,亲测能把 AIGC 疑似度降到 30% 以下。

第一步,先定框架再动笔。用 AI 写之前,自己先搭好内容框架,哪里详写、哪里略写、哪里加案例,都标清楚。让 AI 按你的框架写,能减少它的 “AI 式结构”。

第二步,用工具改 “表层”,人工改 “深层”。拿到 AI 初稿后,先用工具改句式、衔接和口语化表达,这一步能省不少时间。然后人工补充细节 —— 比如加个最近的行业数据、插一句自己的观点,甚至可以故意留个无伤大雅的 “小瑕疵”,比如 “这个方法(可能不是最好的,但亲测有效)”,反而更像人写的。

第三步,多工具交叉使用。不同工具的算法不一样,有的擅长改专业内容,有的擅长改口语内容。重要的文章,可以先用 A 工具改逻辑,再用 B 工具调语气,最后人工收尾。但记住,最多用两个工具,多了容易乱。

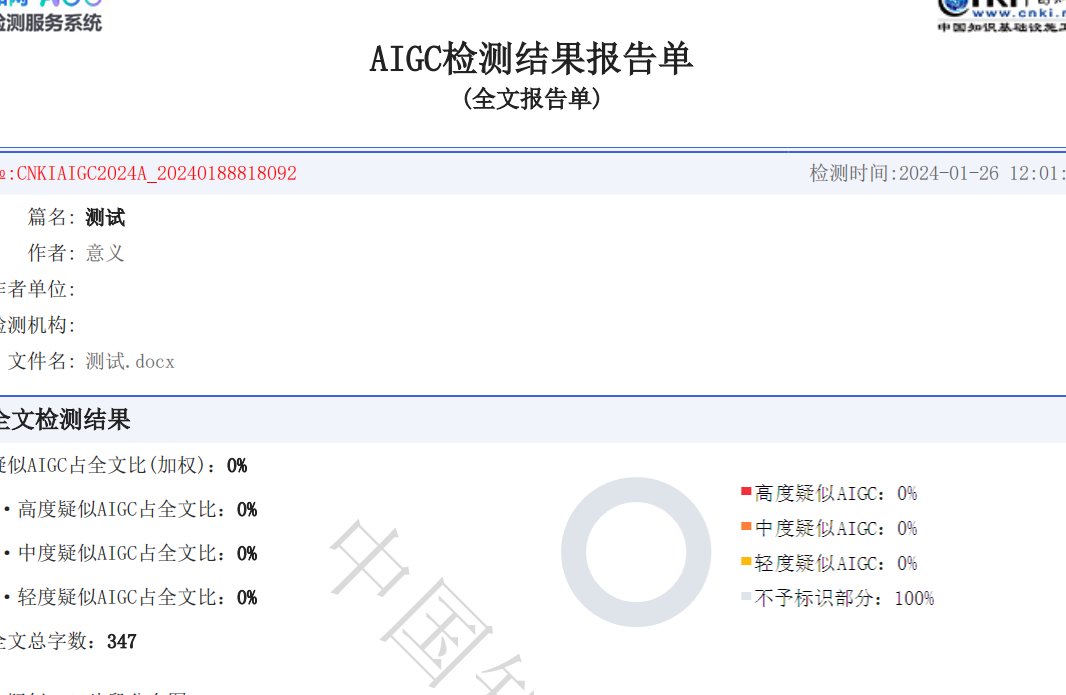

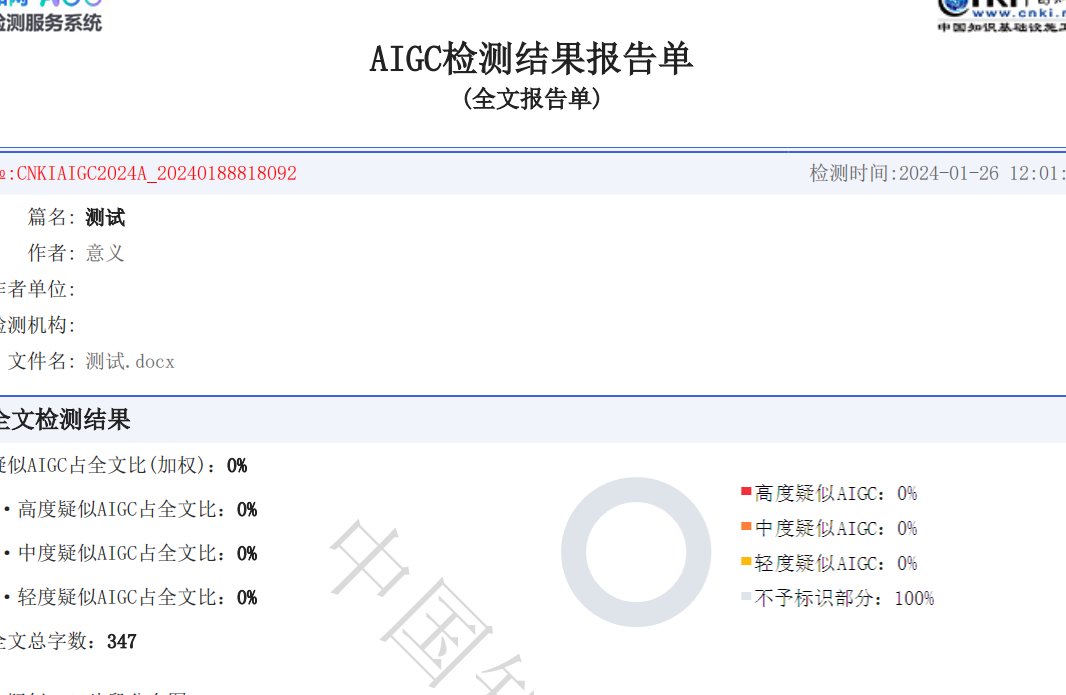

最后一步,用检测工具反向验证。改完之后,用主流的 AI 检测平台测一下(比如某平台的免费检测工具),重点看 “疑似度” 和 “问题段落”。如果某一段疑似度特别高,单独拎出来重改,别偷懒。

📌 总结:改写工具是 “辅助”,不是 “救命稻草”

说到底,降低 AIGC 疑似度的核心,不是跟检测工具 “斗智斗勇”,而是让内容更像 “人” 的作品 —— 有思考、有个性、有温度。

改写工具能帮我们解决 80% 的表层问题,让文字更流畅自然,这就够值了。但剩下的 20%—— 内容深度、结构逻辑、个性化表达,必须靠人工来完成。毕竟,平台检测的本质是筛选优质内容,而不是单纯 “抓 AI”。

所以,企业与其纠结 “哪个工具最好用”,不如花时间培养团队 “AI + 人工” 的协作能力。能把 AI 生成的内容,改成带有团队风格、有独特价值的作品,这才是真正的竞争力。