🔍 说到 AI 查重和人工查重的区别,这两年可是讨论得热火朝天。尤其到了 2025 年,随着 AI 技术的突飞猛进,两者的差异不仅没缩小,反而在应用场景和检测逻辑上越来越不一样。作为一个见证过多次查重技术迭代的老运营,今天就来好好唠唠这事儿。

🤖 检测逻辑大不同:AI 看模式,人工看灵魂

先从底层逻辑说起。AI 查重就像个 “模式识别机器”,它主要盯着文本的语言模式、逻辑连贯性和语义特征。比如你用了太多复杂句式,或者段落之间衔接得太完美,AI 可能就会怀疑 “这是不是机器写的”。2025 年的 AI 检测系统更狠,像知网 AIGC 检测直接用上了语义级分析,连同义词替换和语序调整都能识别出来。

人工查重可不一样,老师或编辑会更关注内容的原创性和学术价值。他们能从你的研究方法、数据解读甚至某个独特的观点里,判断这是不是你自己的东西。但人工也有局限,比如容易受主观情绪影响,或者对某些冷门领域的文献不够熟悉。

⏱️ 效率与成本:AI 秒出结果,人工耗时耗力

效率这块儿,AI 查重简直是 “闪电侠”。现在主流的 AI 检测工具,像千笔 AI 论文,10 万字的论文 30 秒就能出结果,比传统检测快了 300%。而且 AI 能 24 小时工作,批量处理大量文档,特别适合高校和期刊的集中查重需求。

人工查重就像 “龟速蜗牛”。一篇 1 万字的论文,老师可能得花 1 - 2 小时仔细阅读,遇到复杂的理工科论文时间更长。更麻烦的是,人工查重得依赖专业人员,成本高不说,还容易出现 “排期难” 的问题。比如某高校去年查重高峰期,老师加班加点还是积压了几百篇论文。

🎯 准确率与误判:AI 有盲区,人工有偏差

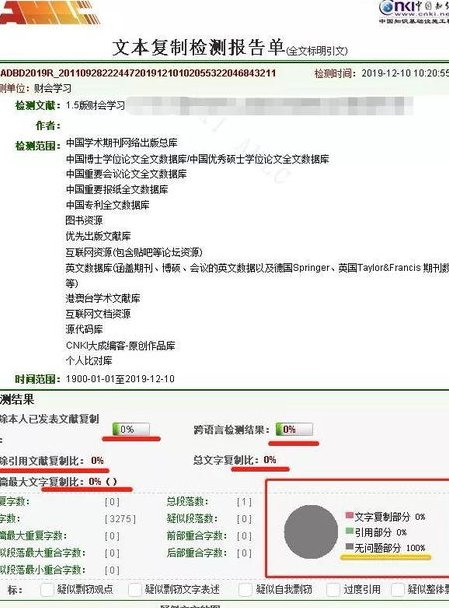

AI 查重的准确率确实高,像aidetection.com.cn的检测系统,对 GPT - 4 生成内容的识别率能达到 99.9%。但它也有 “犯傻” 的时候,比如把专业性强、语言流畅的人工内容误判为 AI 生成。某新闻传播专业研究生就遇到过这种情况,他写的短视频传播机制论文,因为逻辑太清晰,AI 查重率直接飙到 90% 多。

人工查重的准确率更依赖个人水平。经验丰富的老师能识别出 AI 生成的 “模板化” 内容,但对一些隐蔽的抄袭手段可能就没那么敏感。比如把多篇文献的观点拼凑起来,再用自己的话改写,人工可能就漏查了。而且人工查重的误判率也不低,非英语母语者的论文就更容易被误伤。

💰 成本对比:AI 按次收费,人工按篇计价

从成本上看,AI 查重更划算。现在很多平台提供免费检测额度,比如 PaperPass 每天能免费查 5 次,基本能满足初稿筛查的需求。付费的话,价格也不贵,像千笔 AI 论文完全免费,而 TurnitinAIGC 版每次检测也就几十元。

人工查重的成本就高多了。专业的学术机构,一篇论文的查重费用可能在几百元到上千元不等。而且如果需要多次修改,费用还会叠加。比如某硕士论文经过 3 次人工审核,光查重费就花了 800 多。

🚀 2025 年新趋势:AI 升级,人工转型

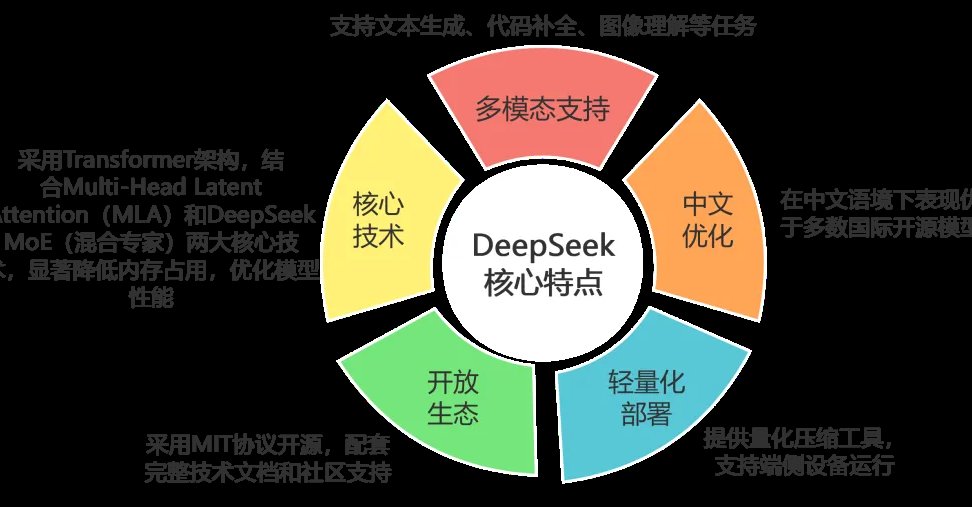

今年 AI 查重又有了新花样。多模态 RAG 技术被应用到图片查重上,能识别出经过裁剪、旋转的相似图片。还有区块链存证服务,能确保查重报告的不可篡改性,某平台的这类增值服务已经有不少高校在试用了。

人工查重也在转型,越来越多的高校采用 “AI 初筛 + 人工复核” 的模式。比如清华大学要求学位论文必须通过 AI 内容检测,AI 率不得超过 25%,核心创新章节不得超过 15%,然后再由导师进行人工审核。这种模式既能提高效率,又能保证质量。

🌟 实用建议:混合模式才是王道

说了这么多,到底该怎么选呢?我的建议是 —— 混合使用。先用 AI 查重快速定位问题,比如用 PaperPass 的 “重复热点图” 功能,可视化定位高频重复段落。然后针对这些段落进行人工优化,比如调整句式结构、加入个人研究心得。像某硕士论文 “文献综述” 部分,通过 3 次迭代,重复率从 38% 降到了 6%。

对于高校和期刊来说,建立 “学科差异化标准” 很重要。人文社科类论文允许更高的 AI 率,而理工科要严格控制。比如复旦大学对理工科论文的 AI 率要求不超过 15%,人文社科不超过 25%。同时,加强对检测工具的监管,避免误判影响学生的学术生涯。

最后,不管用哪种查重方式,保持原创性才是根本。AI 可以帮我们提高效率,但真正的学术价值,还得靠自己的思考和研究。就像某教授说的:“查重工具是手段,不是目的,培养学生的创新能力才是关键。”

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0% - 降 AI 去 AI 味