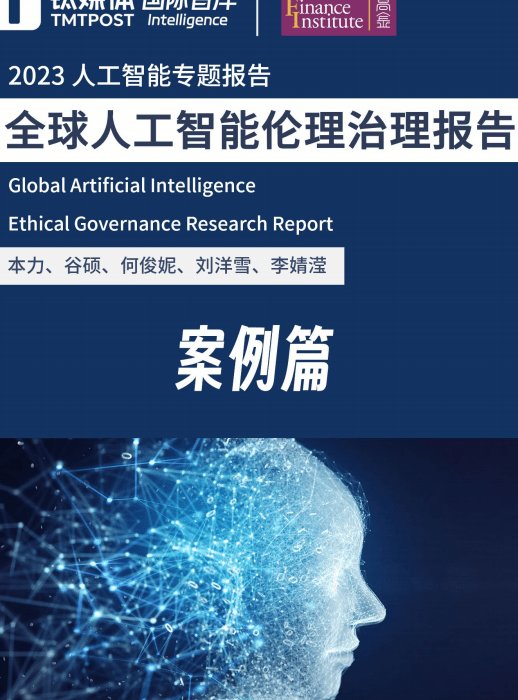

🌟 效率革命与创作困境:AI 写作与传统写作的伦理碰撞

🚀 效率碾压:AI 如何改写创作规则

AI 写作的核心优势在于其 “超人类” 的内容生产能力。以 ChatGPT、文心一言为代表的工具,能在 10 分钟内生成万字初稿,而传统写作仅文献综述环节就可能耗费数周。某高校研究生使用 AI 工具后,论文撰写时间平均缩短 62%,这种效率提升源于 AI 对海量文献的快速整合、模板化框架生成以及风格模仿能力。在商业领域,AI 营销文案的点击率和转化率比传统文案显著提高,部分企业甚至实现了 24/7 的自动化内容输出。

AI 的 “高产” 建立在标准化模板和数据训练之上。它能精准控制语法错误率低于 0.3%,格式标准化程度达 98%,甚至帮助非英语母语者提升 1-2 个 IELTS 等级的语言水平。但这种标准化也带来同质化风险 ——AI 生成的内容往往缺乏独特视角,陷入 “精致平庸” 的陷阱。例如,某网文平台编辑发现,大量新人作者使用 AI 后,作品出现 “风格雷同、用词雷同、规律雷同” 的 “AI 味” 现象。

🎭 质量迷雾:创新思维的机器困境

AI 写作的本质是 “概率游戏”,其内容生成基于对现有数据的统计和重组。清华大学教授指出,AI 论文的 “缝合” 特性导致观点密度不足,对已有研究的重复率高达 45%,假设论证缺乏逻辑纵深。在文艺创作领域,AI 虽能模仿海子的诗歌风格,却无法理解 “炊烟轻抚屋檐 / 将思念揉进暮色” 背后的生命体验和情感张力。正如中国作协副主席麦家所言:“写作的本质是‘发乎情’,是个体生命经验的流露,AI 的创作是基于已有的数据和范本。”

AI 的 “幻觉” 问题屡见不鲜。某媒体从业者使用 AI 生成报道案例时,发现提供的素材根本不存在;青年戏剧创作者输入 “北京西周时期城市史” 指令,AI 竟虚构出《诗经》中的 “燕颂” 篇。这种基于 “想象力 + 推理驱动” 的生成方式,因缺乏事实核查机制,极易传播虚假信息。快思慢想研究院院长田丰警告:“大语言模型本质上是概率统计预测,不会像人类一样反复核实信息真实性。”

⚖️ 伦理雷区:从学术不端到文化侵蚀

AI 写作正在重塑学术生态的伦理底线。目前已有 17 个国家将 “未声明的 AI 代写” 界定为学术不端,我国《学术出版规范》也将 AI 生成内容占比超过 30% 的论文列入重点审查对象。更隐蔽的风险在于 “被动剽窃”——AI 可能无意识抄袭训练数据中的内容,某案例显示这种行为占 AI 论文撤稿原因的 41%。与此同时,传统写作的 “洗稿” 行为更难以被检测,主观性错误发生率是 AI 的 2.3 倍。

AI 生成内容的版权界定成为全球性难题。美国版权局坚持人类作者身份是版权保护的先决条件,我国著作权法目前也未明确 AI 作品的法律地位。北京互联网法院虽在 2023 年明确 AI 生成图片的著作权归使用者,但 AI 文字作品的侵权判定仍存在争议。例如,若用户未对 AI 生成内容进行实质性修改就发表,可能面临侵权风险,甚至引发法律纠纷。

AI 的 “技术中立” 背后暗藏文化偏向。主流 AI 工具多基于英语语料库训练,其推荐的写作风格往往压制非英语文化的独特表达。例如,东亚学者注重的 “起承转合” 论证逻辑,在 AI 的标准化改写中可能被简化为 “首先、其次、最后” 的机械结构。这种 “技术霸权” 正在削弱学术写作的文化多样性,甚至可能导致全球学术风格趋同。

🤝 协作之道:重构人机共生新范式

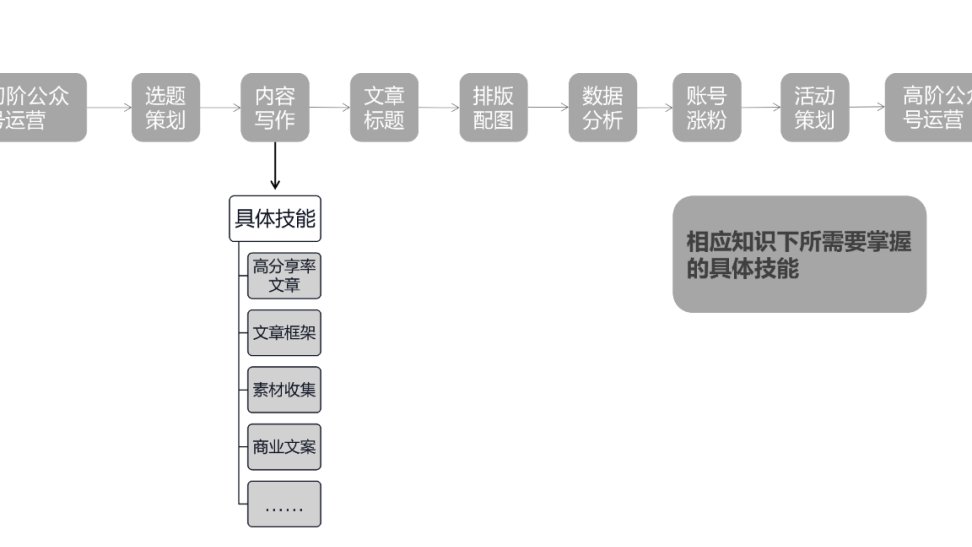

前沿机构已探索出 “人机协作” 的有效路径。例如,文献检索、格式校对等基础工作交由 AI 处理,假设生成、逻辑推演等核心环节由人类主导。中国人民大学的 “AI 学术伙伴计划” 显示,这种模式使论文创新指数提升 39%,同时降低 42% 的格式错误率。在文艺创作领域,北京人艺院长冯远征尝试用 AI 提炼话剧剧本提纲,再由人类创作者赋予个性化语言和情感表达。

为规避 AI 的 “幻觉” 风险,可实施 “三阶验证” 流程:首先通过权威数据库核查事实准确性,其次进行逻辑连贯性测试,最后评估内容创新性。例如,某高校要求学生对 AI 生成的论文进行 “事实核查清单” 和 “创新点标注”,有效提升了内容质量。此外,AI 检测工具的普及也在倒逼创作者提升原创性 ——《诗刊》对 AI 诗歌投稿者拉入黑名单,晋江文学城分级管控 AI 辅助写作。

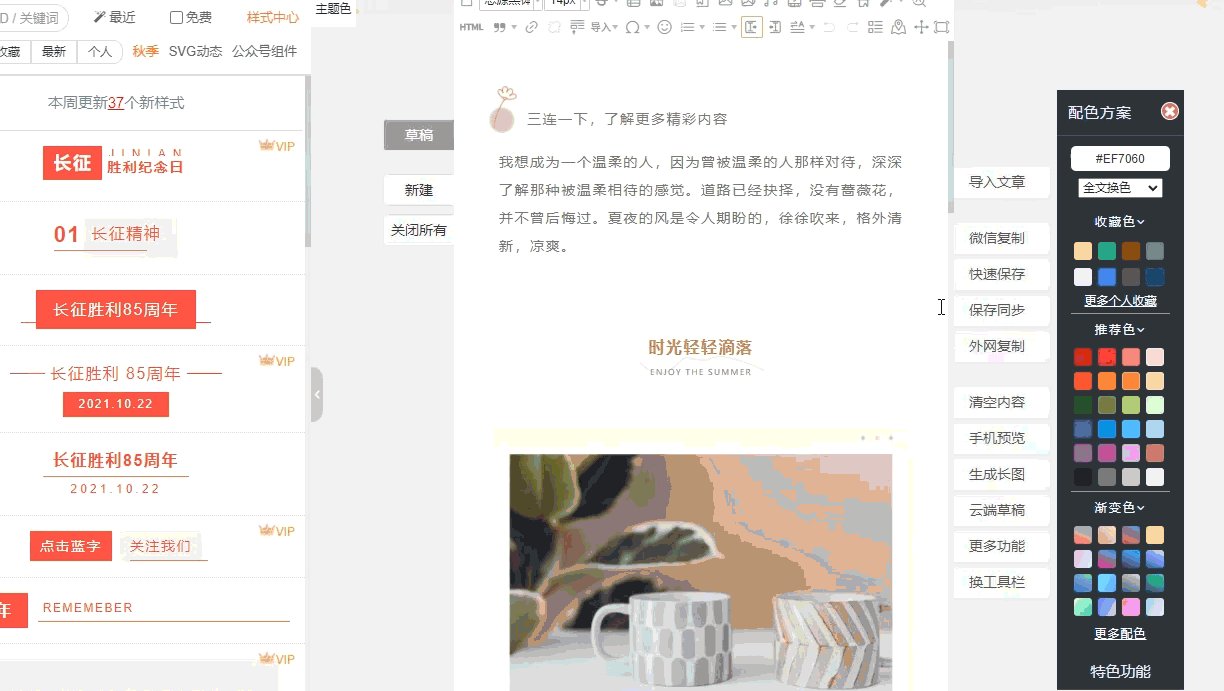

培养 “AI 提示词工程” 技能成为关键。用户需学会精准引导 AI 输出有价值内容,而非简单输入 “写一篇游记” 之类的模糊指令。清华大学教授沈阳建议,商业用途需融入独创性指令,例如 “以郑渊洁的风格创作皮皮鲁新故事,同时加入赛博朋克元素”。这种深度协作不仅提升效率,更能激发人类创作者的想象力 —— 童话大王郑渊洁坦言:“AI 用 4 秒写出我的风格,但我依然能在其基础上创造新的情节。”

🌱 未来启示:技术工具与人文价值的再平衡

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味